J’étais à New York lorsque Barack Obama a annoncé la mort de Ben Laden. Avec des copines, malgré l’heure tardive, je suis partie voir sur Times Square ce que les Américains feraient de l’annonce. Moins de 40 minutes après le discours d’Obama, Times Square était déjà rempli: des hommes, des femmes, des appareils photos et des drapeaux. Oui, les drapeaux étaient en vente si rapidement que cela. Sur la place, des chants ont surgi: U.S.A., U.S.A. C’étaient des chants de victoire, ils me rappelaient les cris d’un aréna pendant un tournoi d’hockey, lorsque j’étais plus jeune. Ou ces multiples images des victoires des Canadiens, à Montréal. J’ai craint, un peu, les débordements, le vandalisme, les émeutes, mais l’humeur, ce soir là, était à la fête. De temps à autre, quelqu’un apparaissait qui ne savait pas pourquoi tout ce monde, tout ce bruit, un dimanche soir bien ordinaire. Il y avait alors quelqu’un dans la foule, heureux de partager la « bonne nouvelle ».

Je ne pouvais m’empêcher de me dire que ces cris, ces hourras, ces célébrations, les Américains étaient les premiers à la décrier lorsqu’ils les voyaient chez leurs ennemis. Que pensait-on, de l’autre côté du monde, de cet assassinat ciblé d’un chef de guerre? À quelles conséquences s’exposaient les États-Unis? N’était-ce pas d’inciter à la violence que de célébrer de la sorte? Mais ce soir-là, l’humeur n’était pas à la réflexion, ni à la mise en perspective. Pour les New Yorkais, la mort de Ben Laden représentait la fin d’un cycle.

Il était inévitable que cela arrive, j’aurais dû le prévoir: soudain, devant moi, j’ai vu un camion de pompiers. Les hommes, assis sur le toit, le long de l’échelle, souriaient, devenus les vainqueurs que chantait la foule. Plus que les Navy Seals ayant conduit l’opération, les héros de la mort de Ben Laden étaient, pour les gens massés sur Times Square, les pompiers.

Ce que l’acteur Rob Lowe faisait là, assis avec les pompiers, je ne l’ai jamais su. Peut-être avait-il ce soir-là besoin d’être applaudi. Allez savoir.

Ce que l’acteur Rob Lowe faisait là, assis avec les pompiers, je ne l’ai jamais su. Peut-être avait-il ce soir-là besoin d’être applaudi. Allez savoir.

Je continuai à regarder autour, à photographier les gens qui photographiaient les pompiers. J’avais l’impression, la certitude, de voir là non pas un événement historique, mais des gens déterminés à faire de l’événement un événement historique. Pourtant, ce n’était pas tout à fait ça qui avait retenu mon attention.

Je n’étais pas sûre de ce que j’avais vu. L’imaginaire américain a tellement d’affection pour ses images iconiques, tend tellement à les reproduire d’une manière en apparence inconsciente (un imaginaire inconscient est un drôle de concept…), que j’ai d’abord cru à une illusion. Il faut dire que je travaillais depuis un bon moment sur ces images qui ne cessent de surgir, sur ces échos entre les temps et les moments historiques, sur cette reprise des images dans les romans. J’ai donc pensé d’abord à un « trick of the mind », un de ces faux échos qui, lorsqu’un peu de temps a passé, ne tiennent pas la route. Les photographies sont restées sagement dans mon ordinateur, attendant que je revienne à elles, attendant que je sois sûre, en les retrouvant, de ce que j’avais entrevu.

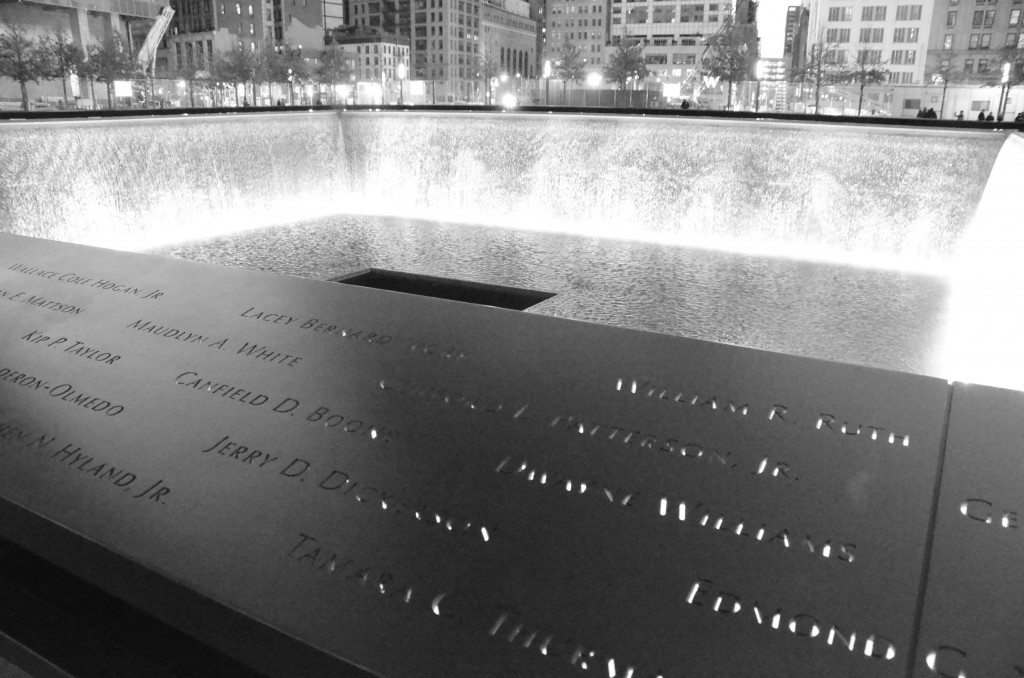

Mon cher ami Eric Lint s’intéresse aussi aux échos, aux rimes entre les événements, mais ce sont d’autres échos qui l’interpellent. Dans un texte, paru ce septembre dans un collectif que j’ai eu la chance d’éditer, Eric Lint/Bertrand Gervais s’interroge sur une sculpture construite à partir d’une photographie de Ebbets prise pendant la construction du Rockefeller Center. Fasciné par la photographie de Ebbets qui montre 11 hommes lunchant sur une poutre, très haut dans le ciel, comme s’ils ne risquaient de tomber, Bertrand a tenté d’en faire un roman. Puis le 11 septembre. Et une visite à Ground Zero. Où il tomba, interdit, sur une image inimaginable : près de la passerelle où, dès le 30 décembre 2001, il fut possible de jouer les touristes pour voir la destruction, Bertrand vit la sculpture faite à partir du cliché de Ebbets. Devant la sculpture, le sculpteur. Dans les mains du sculpteur, l’image d’Ebbets. Et devant le sculpteur, un photographe, immortalisant, au pied des ruines, à la fois l’œuvre, l’image du sculpteur, et sa filiation. Bertrand écrit : « L’image engage ensuite à un étonnant parcours temporel, depuis le passé lointain de l’érection du Rockefeller Center et le passé récent de l’écrasement des tours du World Trade Center, jusqu’au présent inattendu de ma présence en ce lieu, après une matinée de déambulations. Quelles cordes a-t-il fallu nouer toutes ces années pour faire en sorte que cette situation se réalise? Que je sois là, à ce moment précis, et que mon regard se porte là, à cet endroit précis où les nœuds forment des boucles? »

J’avais lu ce texte, plusieurs fois, par intérêt mais aussi parce que je voulais l’inclure dans le collectif. Et puis, un soir de mai, je me suis rendu sur Times Square. On venait d’annoncer la capture et l’assassinat de Ben Laden. À la veille du dixième anniversaire des attentats de 2001, alors que je me consacrais entièrement à mon travail sur les répercussions de l’événement en fiction (et dans ma propre pratique), ce moment était aussi inespéré qu’incontournable. Sur Times Square, l’imaginaire américain s’agitait, à coups de cris de victoire, U-S-A, de chants patriotiques, de drapeaux et de prises de clichés. Et les pompiers jouaient le rôle qui leur revenait : dans l’imaginaire héroïque américain, les pompiers sont au 11 septembre ce que les travailleurs comme ceux saisis par Ebbets étaient aux années 1920 : l’avenir, la force. C’était leur moment, pouvait-on penser, après que ces pompiers aient perdu tant de leurs camarades dans les attentats, et après que plusieurs se soient retrouvés aux portes de la mort pour avoir passé autant de temps à chercher dans les débris de minuscules fragments de corps humains. Assis sur l’échelle de leur camion, les pompiers, bien cordés, accueillaient l’hommage qui leur était fait. L’ennemi numéro 1, le seul visage de l’ennemi connu, venait de disparaître. Dans l’imaginaire américain, cela se traduisait par une victoire, peu importe ce que cela pouvait signifier en termes d’avenir ou de politique internationale.

J’ai pris quelques photos. Je suis demeurée hantée par ces pompiers.

*

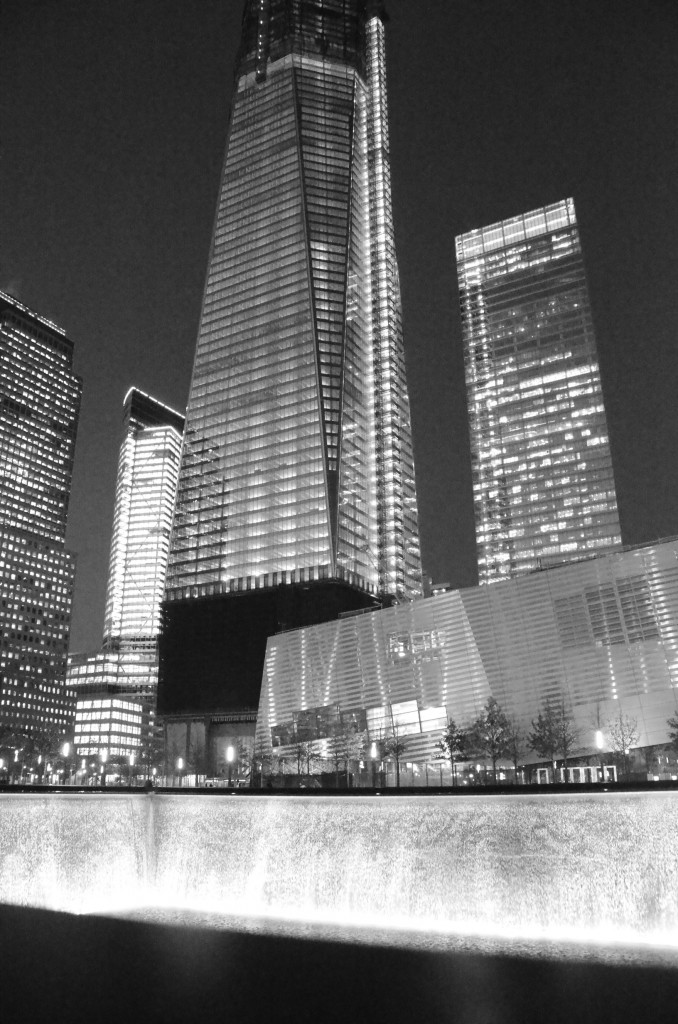

En arrivant à New York, ce septembre, à la toute veille de la commémoration des attentats, la navette qui me conduisait à l’hôtel a remonté Broadway. La journée avait été dure, mon vol retardé de deux heures, et le parcours de l’aéroport jusqu’à Manhattan me prendrait un peu plus de deux heures. New York m’accueillait en me faisant mériter mon arrivée, en se rappelant à moi à coups de klaxons et de bouchons de circulation. J’avais faim, j’étais fatiguée, et si j’accueillais avec plaisir mon retour à New York, j’avais hâte de ne plus être dans cette navette.

Je regardais partout. Et puis voilà que je l’ai vue. Installée sur un camion en plein Broadway, dans Soho, la sculpture qui a tant fasciné Bertrand était revenue, invitée par l’anniversaire qui s’en venait. J’ai vu quelque chose, ces rimes dont parle Bertrand, puis la camionnette a continué son chemin.

Après, ce n’était qu’une question de temps pour que je fasse les liens. Je suis revenue sur Broadway, lorsque la mousson des premiers jours de mon séjour fut passée. La sculpture était encore là, le sculpteur vendait de petites reproductions, des images, des bibelots. De face, je la trouvais moins puissante que l’image d’Ebbets.

J’ai traversé la rue. Je ne voyais pas ce que j’avais cru voir. Et puis là, alors que les hommes lunchant en haut du Rockefeller Center me faisaient dos, j’ai compris. Ce n’était pas la présence de Rob Lowe qui m’avait troublée. Pas plus que c’était l’image de Ebbets reprise par le sculpteur. C’était le point de rencontre de deux moments historiques distincts, réduits à une seule image qui se répète.

11 pompiers, posant pour la foule. Je les ai comptés: ils étaient 11, comme dans la photographie d’Ebbets. Eux aussi, en hauteur.

Alors voilà. En 2011, quelque part sur Times Square, les événements se mettaient encore une fois à rimer entre eux. La photographie de Ebbets s’agitait, derrière ces pompiers, derrière la sculpture de Furnari, elle continuait de déterminer un parcours, de déclarer des vainqueurs et des héros. Et comme mon ami Bertrand, j’avais été là, au bon moment, pour voir l’image répéter son histoire.