L’héritage japonais

It is the readers who make the haiku’s imperfection

a perfection of art4.

Yone Noguchi, The Spirit of Japanese Poetry

De Basho à Minghella, en passant par Eisenstein et Beckett, il semble que l’art de la fragmentation résonne à travers un seul mot : haïku. Forme brève et minimaliste — « la plus courte du monde5 » selon plusieurs — sobre mais complexe, ce poème japonais se lit en un seul souffle au rythme de ses trois petits vers comptant respectivement cinq, sept puis cinq syllabes dans leur version d’origine. Le haïku comporte bien sûr de nombreuses règles et subtilités que nous n’avons pas la prétention de parvenir à résumer ici. Toutefois, nous tenterons de retracer ce qui, dans le haïku, rejoint certaines des composantes esthétiques mentionnées précédemment.

Bien que le poème court japonais ait subi de nombreuses modifications depuis la première anthologie répertoriée en l’an 760, il a toujours incarné l’essence même de la poésie japonaise : « cet art de suggérer un état intérieur sans le décrire6 ». Le haïku doit évoquer les émotions et les saisons sans les nommer, une « façon inimitable de faire sourdre l’invisible7 ». Comment le poète peut-il parvenir à un tel tour de force? Corinne Atlan et Zéno Bianu l’expliquent ainsi : « Art de l’ellipse et du bref, le haïku […] procède par retranchement, par soustraction — par dépouillement8 ». Voilà qui, déjà, n’est pas sans rappeler les propos de Bergson sur la nécessité de découper et de soustraire afin de parvenir à l’objet pur. Les deux spécialistes poursuivent leur description du haïku d’une manière qui — étrangement — se lirait aussi à propos de Beckett :

Habité par une exigence d’expression absolue, il dénude la langue jusqu’à sa moelle. Pour révéler sans discourir. Débordant les mots par les mots, leur faisant dire ce qu’ils ne semblent pas pouvoir dire, il gambade toujours aux limites du langage. Et s’il apparaît comme l’expression vraie d’un vrai vertige, c’est sans doute parce qu’il s’attache à ciseler sans fin cette pure aporie : mettre en mots le silence9.

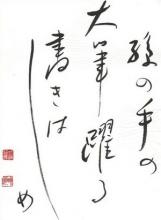

N’est-ce pas un peu comme le jeune Beckett qui cherchait à trouer les mots pour montrer le vide qui se cache derrière? Un paradoxe qu’exprime aussi le haïku en exploitant l’ambiguïté de l’écriture japonaise, voilant le sens de certains idéogrammes, jouant sur la complexité de ces images langagières pour arriver à dévoiler un autre type d’image.

Autrement dit, le haïkiste profite de l’imprécision ou du flou sémantique de certains idéogrammes (dessins ou graphiques, donc eux-mêmes des images) afin d’exprimer de manière toujours plus implicite une perception non verbale du monde. Ainsi, chaque haïku tente de révéler ce qui est invisible, indicible. Il tend vers une expression plus pure, abstraite et évanescente, celle d’une sensation, d’une émotion, que le poète ne dit pas, mais qui transcende le lecteur. Apparaît alors en lui ce qui ne s’oublie pas : l’image pure. Même si le résultat est encore tangible lorsque le poème japonais est traduit, la complexité sémantique de certains idéogrammes semble parfois difficile à reproduire. Or, en plus de l’essence et de la structure de cette forme d’art, c’est justement la richesse de chaque signe qu’Eisenstein souhaite lui aussi pouvoir développer dans le langage cinématographique, affirmant que « the film-frame can never be an inflexible letter of the alphabet, but must always remain a multiple-meaning ideogram » (FF, p. 65).

Art d’une haute précision, souvent qualifié de « poésie visuelle », le haïku a une manière scrupuleuse de construire des images, par la combinaison de différentes méthodes. Il n’est donc pas étonnant que cette forme particulière ait attiré l’attention d’un cinéaste en quête de renouvellement. Nous nous pencherons sur deux des techniques qui ont capté l’intérêt d’Eisenstein et qui ont, selon plusieurs, une importance certaine dans les créations médiatiques de Beckett : une extrême attention portée au plus petit détail et une façon particulière de « coller » plusieurs idéogrammes. Le théoricien traduira la première par une utilisation très sensible du gros plan et la seconde par certains types de montage. Dans les deux cas, ces techniques sont mises au service d’une vision artistique qui non seulement se concentre sur une façon de faire l’image, mais cherche aussi à produire une image qui n’est pas une simple représentation du monde réel. Sans doute est-ce ce que remarque Eisenstein dans l’art du haïkiste qui (bien avant l’invention de la photographie et encore plus antérieure à celle de la cinématographie) :

semble photographier, enregistrer […] un simple rien, mais dont l’éclat irradierait sans trêve. Il ne conçoit pas, il découvre. Il met la focale au point sur ce qui est là, maintenant, inépuisable dans l’éphémère — non par une essence, mais par une dynamique, une énergie. Loin d’être asservi par un quelconque point de vue, il cherche un point de vision — un nouvel angle10.