Des épisodes et leurs indices

L’histoire de Lint est toute entière dirigée par la notion d’épisode. Alors que la narratrice de Building Stories accomplissait une reconstitution narrative de sa propre vie, les pages de Lint constituent autant d’épisodes narrativement isolés. Chaque changement de page impose une rupture, un vide qui n’est jamais comblé par une voix narrative unificatrice. Pourtant, la narration de Jordan Lint occupe une place importante, jusqu’à conférer au livre l’aspect d’un soliloque. Néanmoins, elle demeure soumise aux impératifs du moment présent, de la page. Même lors des narrations plus complexes (comme à la page 38, où l’épisode est raconté au passé), le rythme imposé par la succession des épisodes n’est jamais transcendé.

Chaque épisode est constitué des événements vécus par le personnage, mais également de ses propres pensées, souvenirs, désirs, etc. Les images qui appartiennent au for intérieur de Jordan Lint cohabitent avec celles qui, du moins le suppose-t-on, relèvent de sa vie quotidienne. Bien que la frontière s’estompe complètement à la fin du livre, lorsque le personnage sombre dans la folie, Ware réussit à faire cohabiter les pensées du personnage avec ses perceptions sans pour autant les mêler. D’un point de vue spatio-topique, les pensées en aparté sont souvent isolées dans des séquences de cases régulières miniatures. Pensons à certaines anticipations (reconnaissables à leur multicadre régulier de cases miniatures), où Lint s’invente un avenir en quelques cases fulgurantes. De manière plus uniforme, la couleur bleue est également utilisée pour mettre en évidence le caractère intériorisé de certains dessins. Le bleu est, par ailleurs, la couleur largement adoptée pour la calligraphie de la narration, abstraction faite du noir. Ainsi, grâce à une mise en page très libre, et comparable en cela au thème narratif de Building Stories, Ware se permet d’insérer les pensées de son personnage littéralement parmi les images du récit.

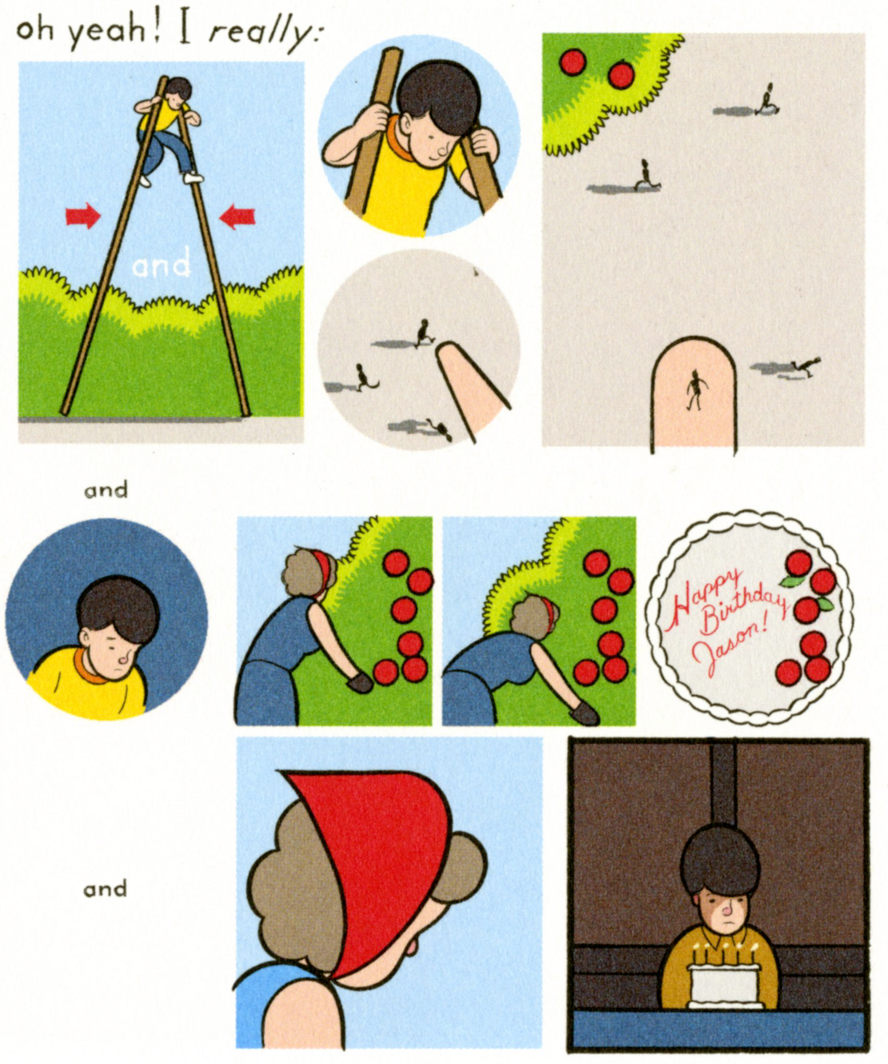

Lorsque ces pensées sont des souvenirs – c’est souvent le cas – cette composition toute particulière nous donne à voir le contexte présent de la remémoration. Par exemple, lors de son onzième anniversaire, Jordan cherche un vœu à formuler avant de souffler ses bougies. La portion droite de la page (fig. 3.4) expose le fil de cette recherche, où il énumère mentalement les objets qu’il souhaiterait recevoir. En rêvant à des échasses, il s’imagine géant, et une de ses échasses prend alors l’aspect de son propre doigt, autour duquel des hommes, réduits à la taille de fourmis, fuient. Cette divagation lui rappelle aussitôt un épisode, vécu avec sa défunte mère, qu’on retrouve à la page 9 (A.23  ). L’indice (au sens entendu par Schacter) qu’est cette pensée l’amène à créer une seconde association entre les fleurs de son gâteau d’anniversaire et les fleurs du buisson que taillait alors sa mère. Or, si l’on considère que l’épisode original dessiné quelque pages plus tôt représente l’événement original (nous verrons plus tard que cela est faux, sans toutefois que cela mette à mal la présente analyse), des divergences apparaissent. Bien que la vignette montrant la mère corresponde à une des vignettes de la page 9, on observe que le bandeau porté par la mère, de bleu, passe au rouge au moment de la remémoration. De plus, la disposition des fleurs dans le buisson n’est pas celle de la scène originale, mais seulement une copie du gâteau fixé par le jeune garçon. Nous retrouvons ici un exemple concret de l’idée de Schacter selon laquelle un souvenir est à la fois déterminé par l’engramme original et par l’indice qui le ravive. En l’occurrence, le gâteau parsemé de fleurs rouges a changé la couleur du bandeau de la mère et déterminé l’aspect du buisson qu’elle taillait : changements anodins, certes, mais qui mettent à jour l’influence du présent sur la matière même des souvenirs du jeune Jordan.

). L’indice (au sens entendu par Schacter) qu’est cette pensée l’amène à créer une seconde association entre les fleurs de son gâteau d’anniversaire et les fleurs du buisson que taillait alors sa mère. Or, si l’on considère que l’épisode original dessiné quelque pages plus tôt représente l’événement original (nous verrons plus tard que cela est faux, sans toutefois que cela mette à mal la présente analyse), des divergences apparaissent. Bien que la vignette montrant la mère corresponde à une des vignettes de la page 9, on observe que le bandeau porté par la mère, de bleu, passe au rouge au moment de la remémoration. De plus, la disposition des fleurs dans le buisson n’est pas celle de la scène originale, mais seulement une copie du gâteau fixé par le jeune garçon. Nous retrouvons ici un exemple concret de l’idée de Schacter selon laquelle un souvenir est à la fois déterminé par l’engramme original et par l’indice qui le ravive. En l’occurrence, le gâteau parsemé de fleurs rouges a changé la couleur du bandeau de la mère et déterminé l’aspect du buisson qu’elle taillait : changements anodins, certes, mais qui mettent à jour l’influence du présent sur la matière même des souvenirs du jeune Jordan.

L, 15 (détail)

Plus loin, alors que Jordan est dans la vingtaine, une autre remémoration s’effectue. Alors qu’il téléphone à son père pour lui emprunter de l’argent, il finit par lui avouer que sa petite amie l’a quitté (L, 29, A.24  ). Au dessus de la case, des dessins bleus dévoilent une scène de ménage à l’issue de laquelle Jordan assène un coup à son amoureuse. Cet épisode, bien évidemment tu au père, aboutit à une relativement grande vignette, en plein centre de la page, montrant la maison d’enfance de Jordan. Cette maison, loin d’être dessinée de manière réaliste, a les traits simplifiés et disproportionnés d’une représentation enfantine. Nous retrouvons l’original de ce dessin – de ce souvenir – à la page 7 (A.25

). Au dessus de la case, des dessins bleus dévoilent une scène de ménage à l’issue de laquelle Jordan assène un coup à son amoureuse. Cet épisode, bien évidemment tu au père, aboutit à une relativement grande vignette, en plein centre de la page, montrant la maison d’enfance de Jordan. Cette maison, loin d’être dessinée de manière réaliste, a les traits simplifiés et disproportionnés d’une représentation enfantine. Nous retrouvons l’original de ce dessin – de ce souvenir – à la page 7 (A.25  ), alors que Jordan n’a guère que trois ou quatre ans, et qu’il assiste à une scène de ménage entre ses parents. L’association d’idées n’a donc de sens qu’à travers cette scène traumatique d’enfance apparaissant quelques pages plus tôt. Une autre observation confirme l’hypothèse de l’association bagarre-maison : si la maison avait été l’objet d’une remémoration autonome, elle aurait sans doute été représentée dans un style plus réaliste, contemporain de la vision du monde du Jordan adulte, puisque son père y habite encore au moment de l’épisode. On remarque d’ailleurs que la disposition de la maison, en plein centre de la page, rappelle un procédé récurrent chez Ware, qui consiste à ancrer le contenu d’une page autour d’une vignette centrale. Ici, l’isolement narratif de la vignette et sa couleur bleue l’imposent comme pensée fondatrice pour Jordan pendant l’épisode complet. Il est d’ailleurs remarquable que le souvenir invoqué par l’image met en scène la mère décédée de Jordan, bien qu’elle ne soit montrée ni évoquée nulle part dans la page.

), alors que Jordan n’a guère que trois ou quatre ans, et qu’il assiste à une scène de ménage entre ses parents. L’association d’idées n’a donc de sens qu’à travers cette scène traumatique d’enfance apparaissant quelques pages plus tôt. Une autre observation confirme l’hypothèse de l’association bagarre-maison : si la maison avait été l’objet d’une remémoration autonome, elle aurait sans doute été représentée dans un style plus réaliste, contemporain de la vision du monde du Jordan adulte, puisque son père y habite encore au moment de l’épisode. On remarque d’ailleurs que la disposition de la maison, en plein centre de la page, rappelle un procédé récurrent chez Ware, qui consiste à ancrer le contenu d’une page autour d’une vignette centrale. Ici, l’isolement narratif de la vignette et sa couleur bleue l’imposent comme pensée fondatrice pour Jordan pendant l’épisode complet. Il est d’ailleurs remarquable que le souvenir invoqué par l’image met en scène la mère décédée de Jordan, bien qu’elle ne soit montrée ni évoquée nulle part dans la page.