James et l’enfance remémorée

JC, 387 (détail)

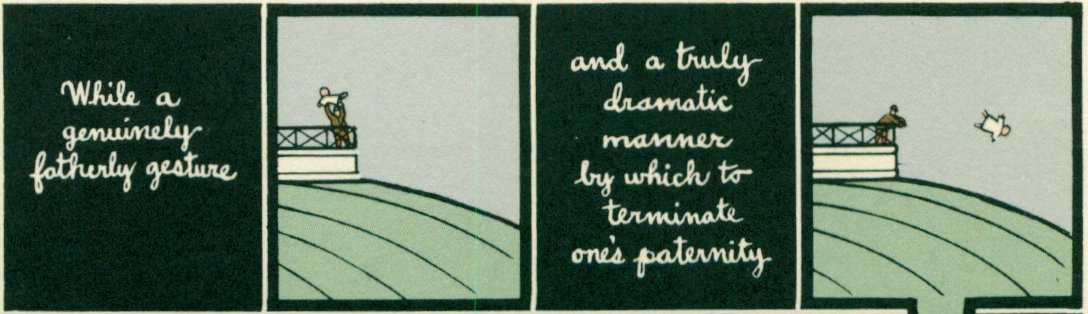

L’exposition universelle joue un rôle central dans le récit du jeune James. Dans l’index à la fin de l’ouvrage, intitulé « Corrigenda », Chris Ware fournit cette définition à double sens, accompagnée d’un dessin de la ville blanche : « Exposition : […] The main body of a work, esp. That which explicates a main theme, or introduces a fundamental motif. » (JC, 387) Le motif fondamental en question – celui de l’abandon paternel ? – n’est accessible au lecteur qu’à la toute fin du récit de James (JC, 284-286). À ce moment crucial, la portée symbolique du palais d’exposition se trouve rétroactivement redéfinie, chargée de cet acte violent et initiatique qui rendra James orphelin.

JC, 88 (détail)

Le moment de l’abandon est symbolisé par l’image du père lançant son fils dans le vide, du toit du palais (JC, 387). On peut observer, dans le récit qui précède, plusieurs prolepses de ce moment violent. La première apparition du WCE1, dans la case centrale de la page 88 (fig. 2.2), en est un exemple probant. Le père de James, le dos voûté, se dirige vers le palais en construction pour sa première journée de travail. Au premier plan, James reste assis dans l’herbe, tenant son bras meurtri par une ruade paternelle. Ce départ est déjà un abandon en soi.

JC, 149 (détail)

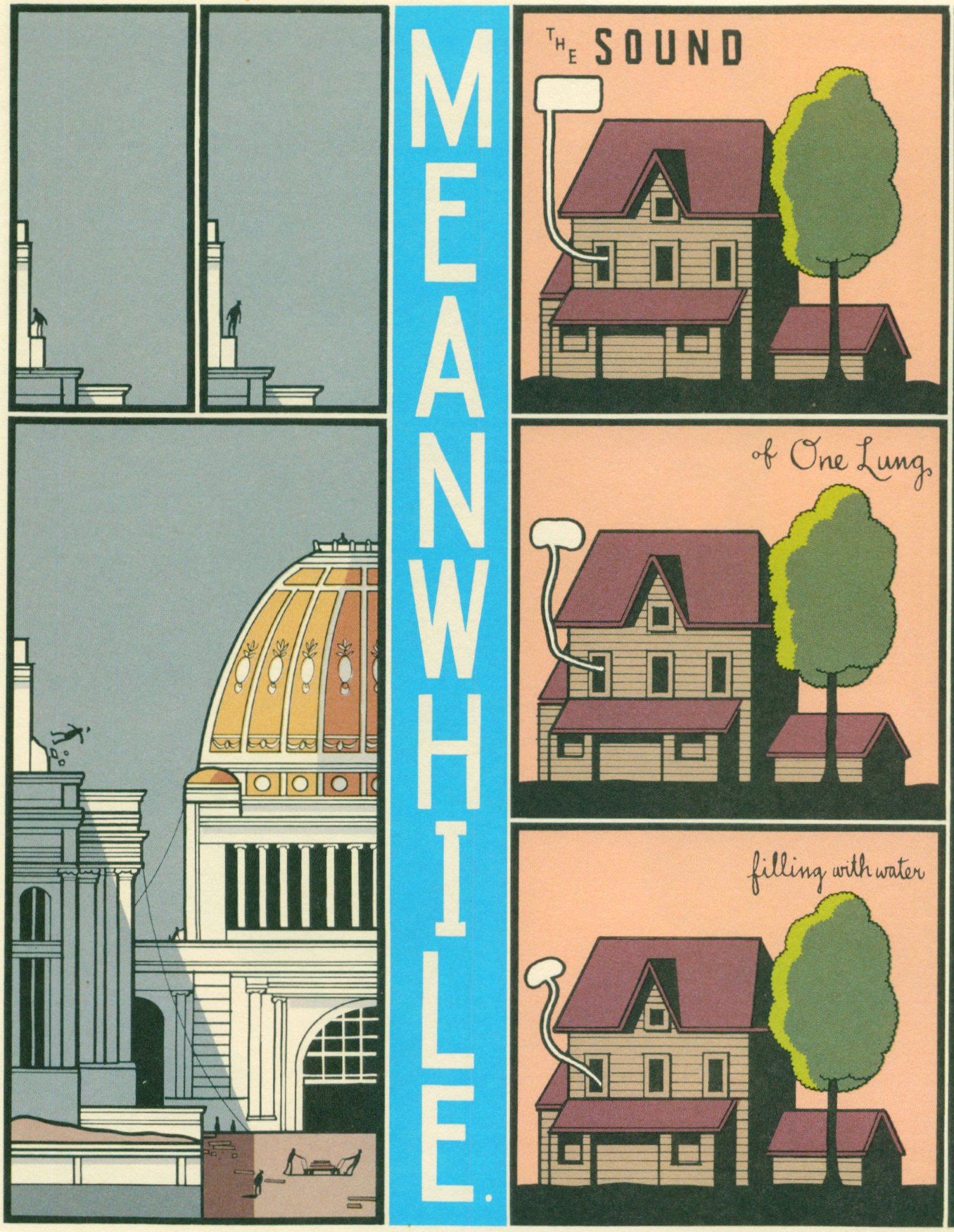

Plus loin, sur le chantier du palais, on aperçoit la silhouette d’un travailleur tombant dans le vide. Le narrateur souligne cette chute en la précédant du verbe « falling » : « there are places where he [le père] doesn’t belong and those where he seems to fall right in. » (JC, 148 [je souligne]) La scène de la chute est accompagnée symétriquement par trois cases représentant la maison de la grand-mère de James. Cette symétrie est soulignée par le marqueur « meanwhile », déroulé sur toute la hauteur de la page (fig. 2.3). La maison, lieu d’agonie de la grand-mère, est dotée d’un phylactère vide et rétrécissant, comme s’il se dégonflait. Si le lieu est ici la synecdoque de l’agonie de la grand-mère ( « The sound of One Lung filling with water…2 » ), la chute de l’ouvrier en est la métaphore.

Le dôme du palais accompagne également une scène de frustration du jeune James, où il lance au loin un petit cheval en fer de sa création, objet de la risée de ses camarades (JC, 254). Dans la séquence représentant la chute du petit objet (fig. 2.4), le découpage des cases, ne montrant que la partie descendante de la trajectoire, suggère qu’il aurait pu tomber du dôme. Pris de remords, James court ensuite rechercher son cheval informe, lui offrant les excuses qu’il ne recevra jamais de son propre père.

JC, 254 (détail)

Avant la journée marquante de l’abandon, le jeune James arrive à se faufiler à l’intérieur du palais en chantier. Une fillette rousse, plus grande et plus aventureuse que lui, l’en convainc. Un mensonge improbable leur permet de prendre l’ascenseur jusque sur le toit du bâtiment. Après la peur paralysante de l’interdit, la vue panoramique inspire à James une sorte de révélation. Sans doute pour la première fois de sa vie, il peut considérer les lieux de son quotidien de l’extérieur : « He can see his house / He can see just about everyone’s house / In fact / its seems as if he can see the whole world from up here. » (JC, 221) Comme Dédale, il peut enfin survoler le labyrinthe de sa vie quotidienne; comme Icare, il ne s’en échappe que pour mieux tomber. En effet, à leur retour sur la terre ferme, la jeune fille insulte James : « You’re a bastard! […] Yes you are! If you don’t know who your mother is, then you’re a bastard! » (JC, 222) La querelle entre les deux enfants dégénère rapidement, jusqu’à ce que la fillette, plus grande et plus forte, prenne le dessus et tourne le fer dans la plaie : « You’re lucky I don’t kill you! […] And I hope you have fun at your stupid grandmother’s funeral! » (JC, 223) En effet, le soir même, la grand-mère de James, décédée après une longue agonie, est menée au cimetière.

Les deuils se succèdent dans le revirement cruel que subit le jeune James. Outre sa première déception amoureuse (il rêvait de séduire la jeune fille), il subit la mort de sa mère et de sa grand-mère – l’une remémorée, l’autre bien réelle. Chaque visite de l’exposition se solde immanquablement par une chute, une disparition.

Toutes les apparitions prémonitoires des immeubles du WCE prennent sens grâce au procédé de tressage décrit par Groensteen. (S1, 171-186) La représentation, en fond ou au premier plan, du dôme du palais marque les moments-clés du récit du jeune James. De chute en deuil, le palais d’exposition est le rappel symbolique du destin de l’enfant. Au moment où James y effectue sa dernière visite, toutefois, le site de l’exposition, de figure généralement lointaine, devient un lieu exploré de fond en comble, investi par le regard et l’imagination de James.

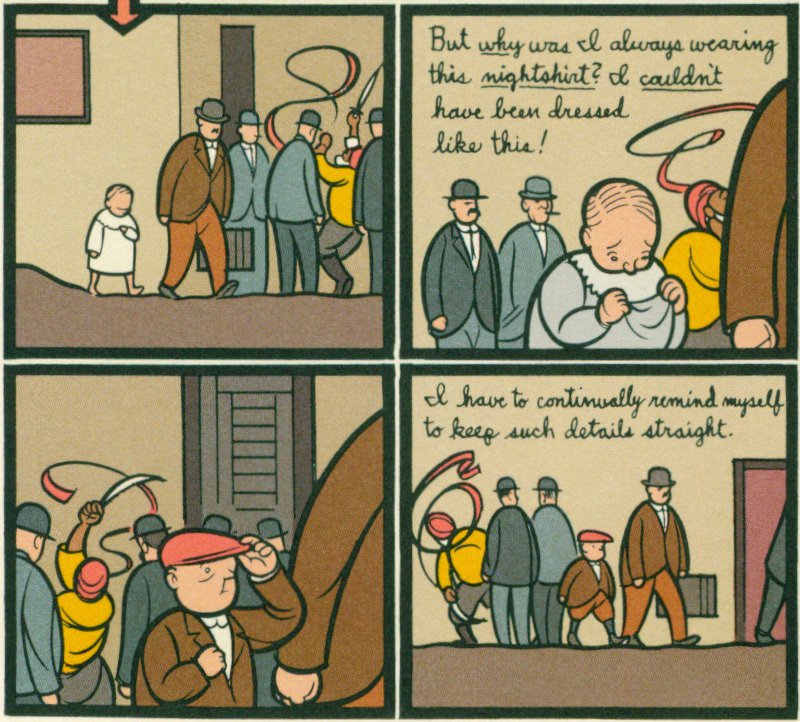

Au cours du long récit de l’enfance de James, la narration, d’abord distante et maniérée (« Today, Mr. William Corrigan (age 47) finds himself competing for the friendship of a young salesman… » [JC, 77]) laisse place à une voix au « je3 », intime et familière ( « I have to continually remind myself to keep such details straight » [JC, 283]). On comprendra ensuite que cette narration est assurée par un James âgé, racontant son enfance à sa petite fille adoptive, Amy, pour un travail scolaire (fig. 2.5). Le moment de la visite du palais agit comme une charnière narrative où James se permet davantage de libertés dans la narration.

Ainsi, le palais d’exposition épouse le même processus de subjectivisation que la voix narrative. De figure architecturale historique, chantier où travaille le père, il devient un lieu intériorisé, palais de mémoire du fils. Pendant sa visite remémorée, James croit avoir rencontré des connaissances : « I kept imagining that I saw people I knew » (JC, 280). Ainsi la jeune fille aux cheveux roux et le père sculpteur de son camarade se trouvent-ils, par un hasard improbable, sur son chemin. James remet également en doute certains détails : « But why was I always wearing this nightshirt? I couldn’t have been dressed like this! » (JC, 282)

JC, 282 (détail)

Le petit garçon, accompagnant le narrateur, regarde son accoutrement avec consternation, comme s’il n’était lui-même qu’une projection mentale du narrateur âgé (fig. 2.6). De plus, la chemise de nuit, avant d’être remarquée par le narrateur, n’avait jamais été mentionnée dans le texte. Ainsi, les images ne constituent pas un accompagnement du récit écrit; elles sont plutôt la substance même de l’imaginaire du narrateur, qui se fait alors à la fois récitant et monstrateur.

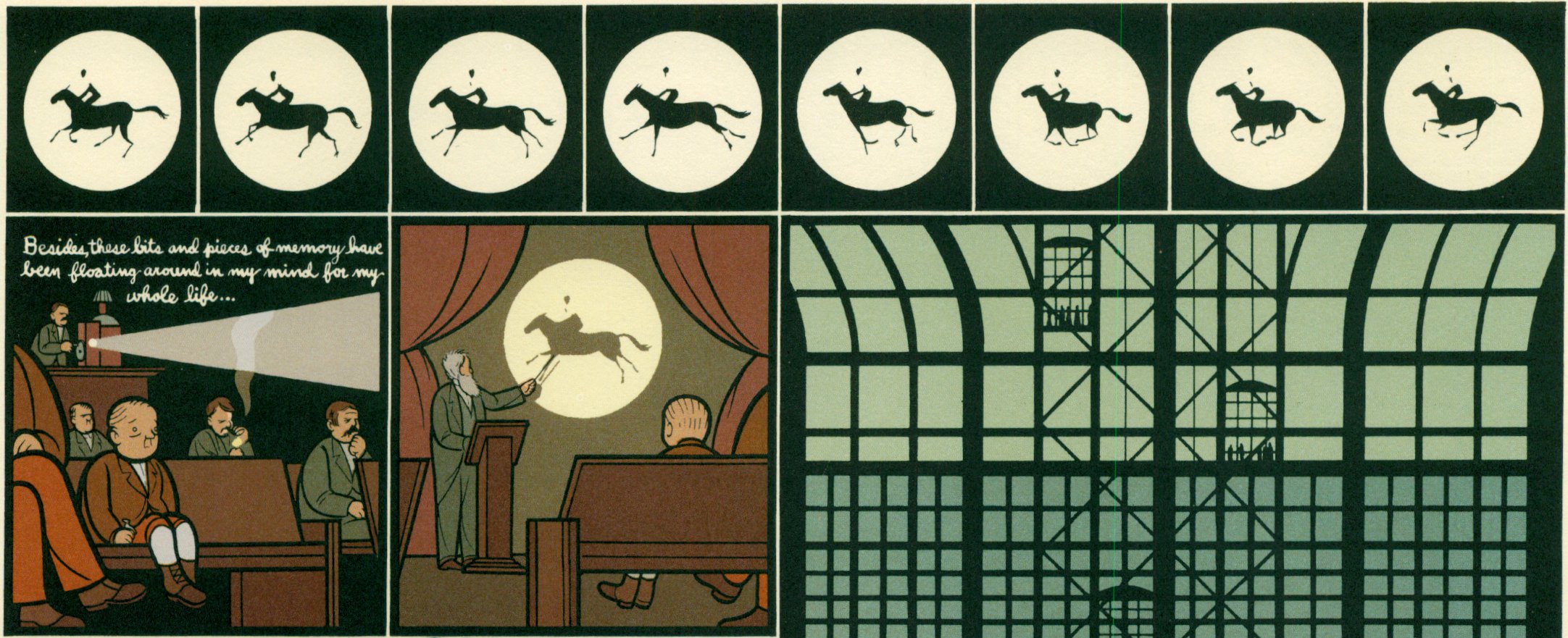

Un indice de ce rapport intime entre le dessin et l’imaginaire de James se remarque lorsque James et son père assistent à une projection d’un zoopraxiscope, ancêtre du cinéma (fig. 2.7). Une longue bande dans le haut de la page découpe l’animation en moments discrets, comme elle apparaîtrait sur une pellicule de film, tandis que James réfléchit : « Besides, these bits and pieces of memory have been floating around my mind for my whole life… I can’t be expected to remember them all. » (JC, 283) Les cases du récit, comme les fragments réassemblés d’une pellicule, constituent le matériau discontinu de la mémoire de James4. Ironie du sort, William, le père de James, a participé à la construction du zoopraxiscope (tel que nous pouvons le comprendre à la page 259) – cet immeuble où des images séparées s’unissent en un mouvement cohérent. Ainsi, malgré la violence, malgré l’abandon, la figure du père demeure fondatrice et significative dans le récit identitaire de James. La paternité, bien que problématique, ne tombe jamais dans l’absurdité : chez les Corrigan, la filiation s’effectue en dépit des absences.

Avec ses colonnes rigoureusement alignées, ses grands espaces et son blanc virginal, le site de l’exposition rappelle évidemment les temples grecs antiques. On imagine aisément un rhéteur déambuler lentement le long de ses murs, mémorisant tel ou tel discours. D’une manière semblable, James distribue plusieurs souvenirs-clés de sa jeunesse dans différents lieux de sa visite5. Or, si le site de l’exposition est un palais de mémoire, plusieurs éléments le rapprochent également du labyrinthe. Comme Thésée, le jeune James subit un événement violent et initiatique qui changera sa vie à jamais. Après l’abandon de son père, James sera placé en orphelinat : ainsi les lieux de son enfance se modifieront-ils définitivement. Si la visite condense la mémoire que James a de son enfance, elle est aussi le théâtre d’un oubli irrémédiable : « Some recollections remain as fresh as the moment they were minted / while others / seem to crumble into bits, dusting their neighbors with a contaminating rot of uncertainty. » (JC, 281) Ici, l’oubli n’est pas une modalité de pensée, un pur musement; il s’agit plutôt « d’un oubli partiel, d’une pensée désarticulée, toujours capable de comprendre qu’elle est dans un dédale, bien qu’impuissante à rétablir les liens qui unissent les tracés entre eux6. » Il est d’ailleurs permis de croire que la violence de l’abandon constitue le moment à partir duquel la mémoire de James se désarticule, ou du moins change de registre. Le grand-père répond très évasivement aux questions d’Amy concernant cette période : « Well, then they took me to th’orphanage I suppose » (JC, 288); « The fair? Oh I don’t know… some kids burned it down, or something… » (JC, 289)

Les lieux de l’enfance de James ont ceci de particulier qu’ils n’ont jamais été physiquement revisités. Le moment de l’abandon constitue le point aveugle à partir duquel l’environnement de James changera du tout au tout. Même l’exposition universelle sera progressivement démontée et détruite au cours des trente années suivantes. Selon l’expression de James : « In fact, I don’t think I would have believed it / if I hadn’t seen it with my own eyes. If you try to tell people about it today, they’ll think you’re making it up » (JC, 277-279). Néanmoins, cette disparition, si elle est suggérée, n’est jamais montrée. En conséquence, les lieux acquièrent une valeur de permanence : ils accompagnent intimement le récit de James, ils en sont le théâtre immuable, mémorisé.

Dans cette perspective, il importe de s’attarder à un second lieu déterminant dans le récit de James : la maison de sa grand-mère. Si le palais d’exposition constitue le lieu charnière du changement – annonçant le déménagement, la mort, l’abandon – la maison de la grand-mère représente au contraire tout ce que James a pu connaître de stable et d’heureux dans sa prime enfance. C’est un chez soi que James perdra avec le décès de l’aïeule. Nous verrons que la symbolique de cette maison recoupe en plusieurs points celle de la maison – d’une grand-mère également – dans Quimby the Mouse. Aussi n’entamerons-nous pas ici une analyse détaillée de cette figure. Nous observerons plutôt deux pages exemplaires, développées à partir de cette maison, qui proposent une expression du temps toute particulière.

La première de ces planches est divisée en 12 cases de taille constante (JC, 210). Cette mise en page régulière quadrille la propriété de la grand-mère qui, elle, occupe la pleine page de manière continue (voir app. A.1  ). La séquence met en scène une partie de cache-cache où James part à la recherche de ses deux camarades. Or, de case en case, si le lieu est continu, il s’avère que l’époque n’est pas toujours la même. En effet, les quatre cases du strip central font disparaître la maison, laissant voir le marécage qu’il y avait avant sa construction, pour ensuite revenir à sa charpente en construction. La narration commente ainsi ce saut temporel :

). La séquence met en scène une partie de cache-cache où James part à la recherche de ses deux camarades. Or, de case en case, si le lieu est continu, il s’avère que l’époque n’est pas toujours la même. En effet, les quatre cases du strip central font disparaître la maison, laissant voir le marécage qu’il y avait avant sa construction, pour ensuite revenir à sa charpente en construction. La narration commente ainsi ce saut temporel :

A half century earlier / the only place to secret yourself around here / might’ve been in a depression in the ground / or behind / an indian horseback. But, with the inevitable forward march of progress / come new ways of hiding things / and new things to hide. (JC, 210)

À cette temporalité déconstruite, s’ajoute celle instaurée par la marche de James sur le terrain. Aux cases 1, 2, 3, 7 et 10, James traverse la propriété, incapable de trouver ses deux amis. Cette superposition de temporalités est typique chez Chris Ware. Nous verrons que plusieurs autres planches exploitent le rapport paradoxal entre le temps historique et le temps quotidien des personnages. Ici, si le lieu est constant, il ne se métamorphose pas moins. La maison d’enfance de James est associée au passé trouble de la colonisation : il y a peu de temps, les lieux étaient à découvert, ils appartenaient à d’autres hommes. Ce commentaire historique peut d’ailleurs s’extrapoler à la démesure de l’exposition colombienne, soulignant le 400e anniversaire de l’arrivée de Christophe Colomb en Amérique. Les lieux partagés par les Corrigan ont auparavant appartenu à d’autres peuples. Perdant leurs terres, ont-ils également perdu la mémoire?

Un découpage semblable se retrouve sur une planche de Big Tex, publiée auparavant dans un numéro de l’ACME Novelty Library7. Le décalage temporel, contrairement à l’exemple dans Jimmy Corrigan, y est systématisé : suivant l’ordre de lecture classique, le lecteur remonte le temps jusqu’à la prime enfance de Big Tex (A.2  ). La comparaison de cette planche avec celle de Jimmy Corrigan permet de mettre à jour les effets communs de ce découpage. Avant tout, on remarque qu’il exacerbe la valeur de repère du lieu représenté. En effet, malgré la division temporelle et formelle du lieu, ce dernier n’est représenté qu’une fois, de manière continue. En soulignant ainsi le caractère éphémère des éléments qui le composent, le découpage de Chris Ware rappelle néanmoins la permanence du lieu en faisant cohabiter sur un seul territoire les différents temps qui l’ont traversé. Un découpage classique aurait plutôt consisté en une représentation répétée du même lieu à différents moments. Or, ce faisant, le lieu se multiplie en autant de cases. La mise en page de Chris Ware rappelle l’unicité du lieu en évitant de le répéter, procédé pourtant inhérent au médium de la bande dessinée. En confondant le contenu de la planche avec un territoire, sa mise en page devient une mise en lieu.

). La comparaison de cette planche avec celle de Jimmy Corrigan permet de mettre à jour les effets communs de ce découpage. Avant tout, on remarque qu’il exacerbe la valeur de repère du lieu représenté. En effet, malgré la division temporelle et formelle du lieu, ce dernier n’est représenté qu’une fois, de manière continue. En soulignant ainsi le caractère éphémère des éléments qui le composent, le découpage de Chris Ware rappelle néanmoins la permanence du lieu en faisant cohabiter sur un seul territoire les différents temps qui l’ont traversé. Un découpage classique aurait plutôt consisté en une représentation répétée du même lieu à différents moments. Or, ce faisant, le lieu se multiplie en autant de cases. La mise en page de Chris Ware rappelle l’unicité du lieu en évitant de le répéter, procédé pourtant inhérent au médium de la bande dessinée. En confondant le contenu de la planche avec un territoire, sa mise en page devient une mise en lieu.

Plus loin, Chris Ware propose un modèle à découper, développé sur deux planches, de la propriété de la grand-mère de James (A.3  ). Les aplats se trouvant sur chaque côté de la même page, le lecteur-bricoleur se voit obligé d’utiliser une photocopieuse pour mener à bien le projet, tel qu’il est suggéré dans les instructions du modèle. Lesdites instructions ne fournissent d’ailleurs que peu d’informations pratiques pour mener à bien le projet8. Plutôt, Ware se permet une longue digression où il souligne le caractère subjectif et remémoré du modèle :

). Les aplats se trouvant sur chaque côté de la même page, le lecteur-bricoleur se voit obligé d’utiliser une photocopieuse pour mener à bien le projet, tel qu’il est suggéré dans les instructions du modèle. Lesdites instructions ne fournissent d’ailleurs que peu d’informations pratiques pour mener à bien le projet8. Plutôt, Ware se permet une longue digression où il souligne le caractère subjectif et remémoré du modèle :

Any student of the history of the neighborhood in question will note that the reconstruction presented here is not without its inconsistencies; based, as it is, on reminiscence and fragmentary recollection, some details reproduced may possibly contradict and/or overlap one another. (JC, 211)

Thomas Bredehoft, qui s’intéresse à ces cutout models dans son article « Comics Architecture, Multidimensionality, and Time », souligne l’ambiguïté narrative de ce passage. Si le récit de James n’est pas encore passé à la première personne, à qui peuvent bien appartenir ces souvenirs fragmentaires? Bredehoft remarque : « it becomes unclear if the imagination invoked belongs to the character or the author9. » En construisant le modèle, le lecteur reproduit les gestes de l’auteur lui-même : « Instead of encouraging identification between Jimmy and the reader, these models suggest a mode of identification that operates to link the reader and Ware...10 » De façon plus nuancée, on pourrait défendre que ce texte constitue la seule incursion du grand narrateur (dans les mots de Groensteen) de Jimmy Corrigan dans un récitatif.

Si le lecteur prend le temps d’assembler le modèle, il rencontrera effectivement quelques unes de ces incohérences annoncées. La première consiste en la présence de quatre « sauterelles géantes imaginaires11 » qui réfèrent à un rêve que fera James plus loin dans le récit (JC, 239). Ces sauterelles ne figurent évidemment pas dans le plan d’ensemble du modèle : le bricoleur a donc la liberté de les disposer où bon lui semble. Se trouve aussi, au bas de la première page, un cercueil à assembler. Or, comme les sauterelles, le cercueil n’apparaît pas dans le plan. Légèrement surdimensionné, il est impossible de l’insérer dans la cuisine munie de fenêtres, ni dans la calèche. Le lecteur peut donc le poser dans la maison – il deviendra alors parfaitement invisible – ou simplement le laisser ostensiblement sur la pelouse. Dans tous les cas, la présence de ce cercueil est problématique : il ne devrait pas figurer dans le modèle réduit.

À première vue, le modèle a l’aspect d’une reconstitution objective. Les plans rappellent ceux d’un architecte et les couleurs évoquent la teinte des photographies sépia. Or, le lecteur attentif – ou le bricoleur zélé – remarquera que la reconstitution, comme le soulignent les instructions, appartient davantage au rêve et au souvenir qu’à la réalité. Cette mise en garde, peut d’ailleurs s’extrapoler au récit entier de James. Nous avons vu plus haut que les lieux, pourtant historiques et reconstitués par Ware d’après des archives photographiques12, glissent progressivement vers l’approximation et l’incertitude. La narration accompagne ce glissement, alors qu’elle laisse toute la place à l’expression subjective de James.

- 1. Nous voyons ici le dôme en construction du Administration Building. Ce dôme apparaît régulièrement comme symbole métonymique du site de l’exposition. Toutefois, ce n’est pas sur ce toit que James sera abandonné, mais sur celui du Manufactures and Liberal Arts Building, tel que nous l’avons précisé plus haut. Néanmoins, à cause de leur ressemblance architecturale et de leur cohérence symbolique, les deux bâtiments seront regroupés sous l’unique figure du palais d’exposition.

- 2. La consonance des verbes falling et filling encourage d’ailleurs le rapprochement.

- 3. La première personne apparaît à la page 244, après une longue pause de narration (JC, 228-243), alors que James se prend à rire pour la première et unique fois du récit.

- 4. La parallèle entre le zoopraxiscope et le médium de la bande dessinée est d’ailleurs souligné par Chris Ware au début du roman graphique, alors qu’il propose au lecteur la construction d’un zootrope, appareil d’animation en papier fonctionnant d’après le même principe. (JC, 27)

- 5. Outre les rencontres improbables évoquées plus haut, notons qu’il se remémore une querelle avec ses deux camarades dans l’immeuble du zoopraxiscope. Les figures du cheval et de la pêche, tressées à travers le roman graphique, apparaissent également pendant sa visite.

- 6. Bertrand Gervais. 2008. La ligne brisée : labyrinthe, oubli et violence. Logiques de l’imaginaire – Tome 2, p. 35.

- 7. Cette planche est rééditée dans : Chris Ware. 2005. The ACME Novelty Library Final report to Shareholders and Saturday Afternoon Rainy Day Fun Book, p. 33.

- 8. « Given the generally intuitive level of the task, no detailed directions are provided… » (JC, 211)

- 9. Thomas A. Bredehoft. 2006. « Comics Architecture, Multidimensionality, and Time: Chris Ware’s Jimmy Corrigan: The Smartest Kid on Earth », p. 884.

- 10. Thomas A. Bredehoft. 2006. « Comics Architecture, Multidimensionality, and Time: Chris Ware’s Jimmy Corrigan: The Smartest Kid on Earth », p. 883.

- 11. « Imaginary giant grasshoppers » (JC, 212)

- 12. Pour une analyse détaillée de l’héritage achitectural historique dans Jimmy Corrigan, lire Shawn Gilmore. 2010. « Public and Private Histories in Chris Ware’s Jimmy Corrigan », p.146-158