Gabriel Lint : le pavé dans la mémoire

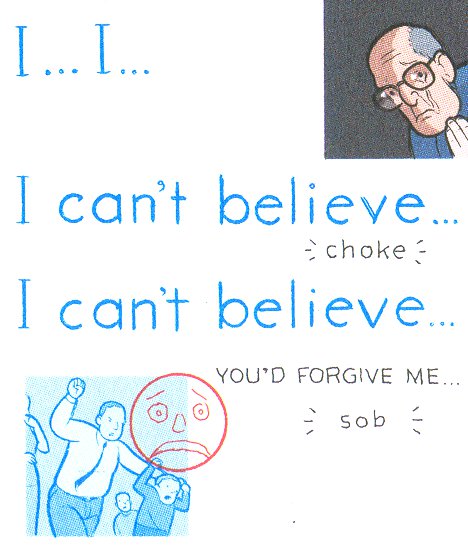

Ce que Lint nous propose est, tout compte fait, ce que Jordan archive de sa propre personne. Or, ces archives sont incomplètes : les autres personnages nous font parfois découvrir un Jordan insoupçonné, méconnu, autant à nous lecteurs qu’à Jordan lui-même. Dans un moment crucial du récit, Jordan est confronté à la vision du monde de son propre fils. Cherchant des nouvelles de Gabriel Lint sur Internet, Jordan découvre que son fils est l’auteur d’un bestseller : I loved you. Tremblant, il lit un article sur son fils, où il apprend ses tendances suicidaires, son homosexualité et le caractère autobiographique de son roman, dont il lit ensuite un extrait. Cette lecture, qui s’avère une véritable plongée dans l’univers de Gabriel Lint, se développe sur cinq pages qui ne connaissent pas d’équivalent dans l’œuvre de Ware. Afin d’illustrer le choc que représente la prose de Gabriel, Ware délaisse soudainement son propre style de dessin. Il adopte un trait saccadé, tremblant, bouillant, pastiche – avoué – du dessinateur Gary Panther. En rouge sur blanc, et dans un sens de lecture incliné sur la longueur du livre, les cinq pages racontent un traumatisme d’enfance de Gabriel (A.29  ). Surpris alors qu’il regardait son frère dans la salle de bains, il se fait poursuivre par son père, furieux, qui l’attrape et le serre de plus en plus fort : « … my father’s hands got tighter and tighter around me and I tried to tell him to stop but he was yelling are you queer are you a fag and squeezing tighter and tighter and I was feeling something inside me bending… » (L, 69) Au moment de la fracture, le père recule, lâchement : « But I was still awake, hearing my mother saying my name and "call an ambulance call an ambulance" and "what did you do?" and my father slowly backing away down the stairs, backing away as if I was some kind of a monster. » (L, 70) Cette lecture laisse Jordan tremblant et pleurant. Une minuscule case bleue nous montre le jeune Gabriel pris dans les mains de son père, d’après le point de vue de Jordan lui-même (A.30

). Surpris alors qu’il regardait son frère dans la salle de bains, il se fait poursuivre par son père, furieux, qui l’attrape et le serre de plus en plus fort : « … my father’s hands got tighter and tighter around me and I tried to tell him to stop but he was yelling are you queer are you a fag and squeezing tighter and tighter and I was feeling something inside me bending… » (L, 69) Au moment de la fracture, le père recule, lâchement : « But I was still awake, hearing my mother saying my name and "call an ambulance call an ambulance" and "what did you do?" and my father slowly backing away down the stairs, backing away as if I was some kind of a monster. » (L, 70) Cette lecture laisse Jordan tremblant et pleurant. Une minuscule case bleue nous montre le jeune Gabriel pris dans les mains de son père, d’après le point de vue de Jordan lui-même (A.30  ). La page est construite en escalier, et se termine avec l’arrivée du dernier fils de Jordan, Levi : « Where’s Momma, Poppa? ». Cette construction laisse plus de la moitié de la page parfaitement vierge – procédé très, très rare chez Chris Ware, qui occupe généralement tout l’espace de ses planches.

). La page est construite en escalier, et se termine avec l’arrivée du dernier fils de Jordan, Levi : « Where’s Momma, Poppa? ». Cette construction laisse plus de la moitié de la page parfaitement vierge – procédé très, très rare chez Chris Ware, qui occupe généralement tout l’espace de ses planches.

L, 74 (détail)

La lecture de ces pages constitue en quelque sorte le seul moment de pure altérité du livre; un moment où Jordan est confronté à une vision du monde différente de la sienne. Cela est d’autant plus troublant qu’il figure lui-même, en tant que père violent, dans l’épisode raconté. Nous voyons plus loin que Jordan a effectivement intériorisé la vision du monde de Gabriel, alors qu’il sombre dans le délire de ses derniers moments. Se rappelant une scène de brutalité envers ses enfants, le visage rouge et enfantin du récit de Gabriel est appliqué comme une étampe sur la case bleue du souvenir de Jordan (L, 74, fig. 3.8). L’épisode tiré du roman démontre hors de tout doute que Lint est constitué de ce que Jordan veut mémoriser de sa propre vie : « ANL20 shows us how Lint experiences his life, how he prefers to think of himself, but that’s also a story of gaps and erasure, of the difference between what he ignores and what others can’t forget1. » La scène où il casse la clavicule de son fils, pourtant loin d’être anodine, n’est jamais évoquée. Son homophobie, voire l’homosexualité en général sont également élidées. Nous ne savons pas davantage dans quelles circonstances il a quitté sa femme et ses enfants pour une aventure sans lendemain : nous avons plutôt droit à un long soliloque où il justifie sa décision (L, 45).

Comme le remarque Tim Peters2, la présentation de l’œuvre fictive de Gabriel Lint, que Jordan trouve sur Internet, est un clin d’œil de Chris Ware à sa propre démarche :

One critic has called it « synaesthetic, » likening it to Joyce’s « revolutionary prose, but in [Mr. Lint’s] case one feels as if he’s systematically replacing one’s memories and feelings with his own. » Mr. Lint says more simply, « I guess I just want the reader to feel the things that I did. » (L, 65)

Ce texte rappelle les observations de Sattler : « "Building Stories" attempts to reconstitute memory, coaxing its readers not only to remember feelings, but also to feel remembering3. » Cette suggestion de mémoire, qu’on pourrait appeler effet de mémoire, repose sur une esthétique cognitiviste – pour proposer une variation du terme « synaesthetic ». L’esthétique de Ware – et cela est particulièrement vrai dans Lint – est dirigée par l’imaginaire de ses personnages, sans que ces derniers soient pour autant les narrateurs du récit. La subjectivité est ici une manière d’organiser la matière du texte et du dessin plutôt qu’une simple posture narrative. Pour reprendre les mots de Ware lui-même, ses récits tentent de reproduire « what it feels like to inhabit one4 ». Le je n’est pas seulement un énoncé : c’est, pour reprendre le concept de Deleuze récupéré par Groensteen, un interprétable : un interprétant sémiotique complexe. On serait en droit d’objecter que tout récit comporte un interprétant et qu’ultimement cet interprétant est celui d’un sujet, en l’occurrence l’auteur. Or, il paraît évident que Ware tente d’élider sa propre présence. Son dessin net et presque schématique comporte, pour reprendre l’expression assez particulière de Marion, une faible « teneur en trace5 ». Tout se passe comme si Ware cherchait à s’effacer au profit de ses personnages.

Groensteen identifie ce phénomène comme relevant d’un « régime d’objectivation subjectivée : nous voyons les personnages de l’extérieur, mais à la façon dont eux-mêmes perçoivent le monde et s’y projettent. » (S2, 144) Cela n’est pas sans rappeler la mémoire d’observateur théorisée par Schacter, où le sujet se considère lui-même objectivement. Ce régime ne repose pas tant sur une énonciation narrative à la première personne (bien que cela puisse l’encourager) que sur l’ensemble de la page en tant qu’énonçable. Si la mise en page sert généralement ce type de régime, la variation du trait peut également le déclencher, comme c’est le cas avec le récit de Gabriel Lint. Asterios Polyp, de David Mazzucchelli6, étend d’ailleurs ce principe à l’ensemble de ses personnages. Chacun a son style, sa calligraphie, voire sa couleur. Il arrive même que la facture complète d’une planche épouse la vision – et donc la signature graphique – d’un seul personnage. L’ouvrage fait dire à Groensteen que « [l]a bande dessinée est entrée dans l’ère du polygraphisme et de la polyphonie narrative ». (S2, 129) Nous retrouvons cette même polyphonie dans Lint, alors que Gabriel s’accapare soudainement, à travers sa prose, du matériau graphique.

- 1. Tim Peters. 2011. « Chris Ware’s ANL #20 ».

- 2. « The November 29th, 2019 article reads like a mission statement for Ware’s own ambition as an artist making comics. » Tim Peters. 2011. « Chris Ware’s ANL #20 ».

- 3. Peter R. Sattler. 2010. « Past Imperfect: Building Stories and the Art of Memory », p. 207.

- 4. Peter R. Sattler. 2010. « Past Imperfect: Building Stories and the Art of Memory », p. 219.

- 5. Philippe Marion. 1993. Traces en case : Travail graphique, figuration narrative et participation du lecteur, p. 45.

- 6. David Mazzucchelli. 2009. Asterios Polyp.