La mémoire et la mise en page narratives

Après les planches muettes, intéressons-nous à un second thème de mise en page, que je nommerai mise en page narrative (exemple en A.18  ). La plus fréquente du recueil (21 pages), cette mise en page relate de longs épisodes narrés par la jeune femme. Elle se déploie sur une double planche avec, au centre, une grand case isolée chevauchant la jonction des pages. Autour de cette case centrale, le récit s’organise dans un désordre relatif qui semble relever d’une composition productrice. À la lecture, le fil continu du texte permet aisément de suivre l’itinéraire de lecture, qui ne dévie que rarement du zigzag orthodoxe. En effet, si les doubles planches affichent une complexité formelle déroutante, les pages ne se lisent pas moins de gauche à droite, l’une après l’autre.

). La plus fréquente du recueil (21 pages), cette mise en page relate de longs épisodes narrés par la jeune femme. Elle se déploie sur une double planche avec, au centre, une grand case isolée chevauchant la jonction des pages. Autour de cette case centrale, le récit s’organise dans un désordre relatif qui semble relever d’une composition productrice. À la lecture, le fil continu du texte permet aisément de suivre l’itinéraire de lecture, qui ne dévie que rarement du zigzag orthodoxe. En effet, si les doubles planches affichent une complexité formelle déroutante, les pages ne se lisent pas moins de gauche à droite, l’une après l’autre.

Dans la terminologie de Sattler, ces pages mettent en scène une mémoire narrative. En effet, si les cases rejouent des événements précis – des épisodes –, c’est le texte qui permet de regrouper le tout dans une histoire cohérente. Sans doute, ces planches comptent parmi celles où Chris Ware donne le plus d’importance à une voix narrative, toutes œuvres confondues. La narration, qui ne cache pas son caractère remémoré, est assurée par la jeune femme : « Somehow I managed to keep myself together enough to pack up all of my stuff, I guess… I must’ve spent the night there, though I don’t remember a thing about it if I did… » (BS, 20) Chaque double page renferme un certain nombre d’épisodes. Malgré qu’ils soient reliés entre eux par la narration, ils demeurent souvent isolés d’un point de vue spatio-topique. En effet, utilisant l’effet de mise en page multiple que nous avons identifié au premier chapitre, Ware utilise un attirail de propriétés plastiques (marges, composition régulière, couleurs récurrentes) pour isoler perceptivement certaines sections de la page. Ainsi, avant même la lecture proprement dite, ces doubles pages proposent un système cohérent en soi : autour d’une case centrale gravitent quelques blocs de cases qui s’avéreront des épisodes distincts1. Ainsi, l’expression de la mémoire de la narratrice, bien qu’elle soit soutenue par le fil d’une narration textuelle, ne connaît pas moins une expression spatiale indépendante de ce fil. Dans ce contexte, il serait pertinent de se questionner sur le rôle de la case centrale, qui apparaît systématiquement dans cette mise en page.

La case centrale, de taille relativement constante, affiche généralement une image reliée à un des épisodes de la double page. Toutefois, elle ne s’inclut à proprement parler dans aucune séquence : elle demeure en marge de la narration. D’un point de vue spatio-topique, nous retrouvons le même phénomène que dans Quimby the Mouse, alors qu’un dessin de la maison était entouré de cases minuscules (QtM, p. 15, A.11  ). Comme avec le procédé d’incrustation, la mise en évidence d’une grande case centrale et extra-narrative l’impose comme ancrage spatial de la lecture. La case centrale, chevauchant les deux pages, unit les épisodes autour d’elle; elle les inclut également en elle.

). Comme avec le procédé d’incrustation, la mise en évidence d’une grande case centrale et extra-narrative l’impose comme ancrage spatial de la lecture. La case centrale, chevauchant les deux pages, unit les épisodes autour d’elle; elle les inclut également en elle.

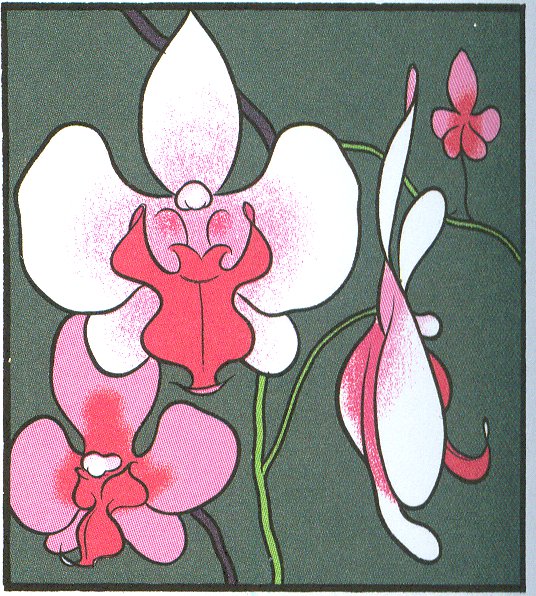

Or, quelle est la nature des images centrales? Loin de ne représenter que des lieux, ces images semblent couvrir un large champ de représentations. Si nous faisons le compte, nous retrouvons, dans l’ordre : 4 photographies (identifiables comme telles grâce à leur cadre et à la pose des personnages); 3 lieux familiers; un plan rapproché de film pornographique; une toile – d’une camarade de la narratrice – représentant un sexe féminin; une orchidée (A.17  ). Parmi ces images, on peut discerner trois séries cohérentes, dont les deux premières rassemblent les photographies et les lieux familiers. La troisième, quant à elle, est formée des trois dernières images susmentionnées. Ces images, qui représentent des matières a priori très différentes (un écran cathodique, une toile et une fleur), se rassemblent néanmoins par leur ressemblance plastique. La fleur évoque en effet le sexe féminin qui la précède : sexe que l’on peut reconnaître rétrospectivement dans la première image pixellisée d’un film pornographique.

). Parmi ces images, on peut discerner trois séries cohérentes, dont les deux premières rassemblent les photographies et les lieux familiers. La troisième, quant à elle, est formée des trois dernières images susmentionnées. Ces images, qui représentent des matières a priori très différentes (un écran cathodique, une toile et une fleur), se rassemblent néanmoins par leur ressemblance plastique. La fleur évoque en effet le sexe féminin qui la précède : sexe que l’on peut reconnaître rétrospectivement dans la première image pixellisée d’un film pornographique.

Si ces images entretiennent un rapport certain avec la diégèse, elles n’en demeurent pas moins ambiguës du point de vue de l’énonciation narrative. Une lecture possible serait de les considérer comme ce que Schacter appelle des indices (« cue ») de remémoration. Les indices sont des éléments-clés qui permettent à la mémoire d’accéder à un ou plusieurs épisodes encodés. Un indice renvoie généralement aux pensées, émotions et savoirs invoqués au moment même de l’encodage. C’est pourquoi, comme nous l’avons mentionné plus tôt, un lieu familier peut constituer à la fois le fondement de l’encodage et l’indice de remémoration. Dans le cas des images susmentionnées, chaque photographie et chaque lieu entretiennent un rapport direct avec un des épisodes remémorés dans la double planche. Les photographies peuvent constituer des indices réels – c'est-à-dire des indices vus au présent de la remémoration; les lieux, quant à eux, relèveraient d’indices intériorisés. En effet, la première image montre un appartement que la narratrice n’habite plus, traversé par un chat dont on apprend la mort. De plus, le point de vue, provenant du plafond, ne saurait être une vision subjective réelle : il s’agirait plutôt d’une construction mentale.

Les choses se complexifient pour la troisième série. Sans trop extrapoler sur la signification de ces images, l’hypothèse de l’indice permet néanmoins de soulever certains points intéressants. Les deux premières images (le film et la toile) ont peu de chance d’avoir été revues par la narratrice. Elles peuvent néanmoins constituer des indices intériorisés. La troisième et dernière, quant à elle, soulève davantage de questions. D’abord, elle n’entretient pas de lien évident avec la diégèse environnante. Le rapport entre la fleur – qui, dans le contexte, évoque un sexe féminin – et la narration – qui relate les visites chez le gynécologue ainsi que l’avortement – se situerait uniquement à un niveau métaphorique. De plus, son ancrage avec l’épisode est problématique. Malgré qu’on y trouve un bouquet de fleurs, aucune orchidée n’est mentionnée ni montrée dans la double page : il est donc peu probable qu’elle constitue un indice intériorisé. Plutôt, il s’agirait d’un indice réel, appartenant au présent de la remémoration. Nous savons que la jeune fille, plusieurs années plus tard, exerce le métier de fleuriste. Si nous ne pouvons affirmer que le présent de la narration date de cette époque, l’ensemble du livre tend à l’imposer comme présent narratif. Par ailleurs, des fleurs identiques – des orchidées – peuvent être aperçues dès la page 10 (fig. 3.1), dans une des séquences muettes. Finalement, le fait que les trois dernières images soient reliées thématiquement et plastiquement semble suggérer une association d’idée, un musement qui aurait été entamé à la vue de l’orchidée – pourtant la dernière image. En quelque sorte, cette dernière image constitue de seul renvoi plastique des mises en pages narratives à l’univers du présent de l’énonciation.

BS, 10 (détail)

Dans cette mise en page, il semble que Ware condense plusieurs étapes d’une mémoire narrative. Le lecteur, dans une certaine mesure, suit la même démarche que la narratrice. Au premier regard, la double page met en évidence son image centrale, qu’on peut interpréter comme un indice déclencheur de la remémoration. Autour de cette image essaiment une multitude de cases, parfois regroupées en multicadres distincts. Ensuite, la lecture des pages organise ce contenu, d’abord éparpillé, le long d’un fil narratif déployé par la protagoniste. En somme, la mémoire de ces pages n’est pas problématique. La narratrice, bien qu’autocritique, ne remet que rarement en question la justesse de sa mémoire. Les épisodes forment un tout cohérent : il s’agit ici d’une mémoire autobiographique complexe et étoffée.

- 1. La double page 14-15, reproduite en A.18

, en constitue l’exemple le plus probant. Dans le coin supérieur droit, une anecdote entière est rassemblée par la récurrence des couleurs vives bleu, rouge et jaune. Ainsi, même si le lieu du récit passe de la salle de séjour à la chambre du jeune fils, la cohérence des couleurs automnales permet de regrouper perceptivement ces cases en un tout. Les quatre autres anecdotes de la double page utilisent également leurs couleurs pour se distinguer de – ou s’attacher à – leurs voisines.

, en constitue l’exemple le plus probant. Dans le coin supérieur droit, une anecdote entière est rassemblée par la récurrence des couleurs vives bleu, rouge et jaune. Ainsi, même si le lieu du récit passe de la salle de séjour à la chambre du jeune fils, la cohérence des couleurs automnales permet de regrouper perceptivement ces cases en un tout. Les quatre autres anecdotes de la double page utilisent également leurs couleurs pour se distinguer de – ou s’attacher à – leurs voisines.