La narration en crise

La réflexion de la narratrice quant au lieu intime de son moi n’est pas anodine. En cherchant son identité profonde, la jeune femme s’entoure de plusieurs versions d’elle-même, à des âges différents. Si le temps traverse et modifie le corps, comment connaître la nature de ce « je » qui, étrangement, perdure ? Schacter rappelle que « our sense of ourselves depends crucially on the subjective experience of remembering our pasts1. » En donnant une épaisseur au temps évanescent, la mémoire est au cœur même de la notion d’identité. Sur ce plan, la mémoire autobiographique constituerait le degré le plus élaboré de construction identitaire. Dans Building Stories, les mises en page narratives constituent un exemple de ce type de construction. En contrepartie, nous trouvons en ouverture du livre (2e de couverture et p.1, A.20  ) une double planche suggérant plutôt une crise de la narration, de la mémoire et de l’identité.

) une double planche suggérant plutôt une crise de la narration, de la mémoire et de l’identité.

Dans cette double planche, nous trouvons un exemple de mise en page labyrinthique. La lecture n’y a ni début ni fin, et le fil subit plusieurs bifurcations. À l’extrémité droite, nous voyons la narratrice prostrée dans son lit. Les cercles d’un phylactère débouchent sur l’extérieur de la petite case : un fond uniformément noir qui remplit les deux pages. Le jeu de l’espace est ici inversé. Ce n’est pas le corps ni l’immeuble qui servent de repère spatio-topique pour les séquences de cases : la narratrice se retrouve plutôt submergée par la masse de ses propres pensées. Son corps qui servait de repère est ici marginalisé, amoindri. Comme dans un labyrinthe, les lieux perdent leur sens. Si on examine le contenu des pensées de la jeune femme, on remarque un contraste avec le reste du livre. Outre l’imbroglio des lignes de lecture, on constate qu’aucune image, aucun texte ne renvoient à un épisode remémoré. La jeune femme se retrouve tout entière projetée dans les méandres d’un avenir inquiétant. La pensée du suicide est récurrente. Qui retrouverait son corps? Comment procéderait-elle? Tous les chemins renvoient à cette phrase, qui trône à la jonction des deux pages : « I just want to fall asleep and never wake up again. » S’il fallait trouver un repère, un centre sémantique et spatial à ces méandres, ce serait cette phrase. En quelque sorte, nous retrouvons approximativement le procédé spatio-topique de la mise en page narrative, mais cette fois pour exprimer des pensées obsessives et désincarnées. Alors que les images (photos, etc.) sont fédératrices pour la mémoire narrée, la phrase centrale attire plutôt vers elle toute les voies narratives : elle les interrompt. Cette crise identitaire est aussi une crise de la narration : la jeune femme est incapable d’envisager son avenir. Toutes ses hypothèses aboutissent au suicide.

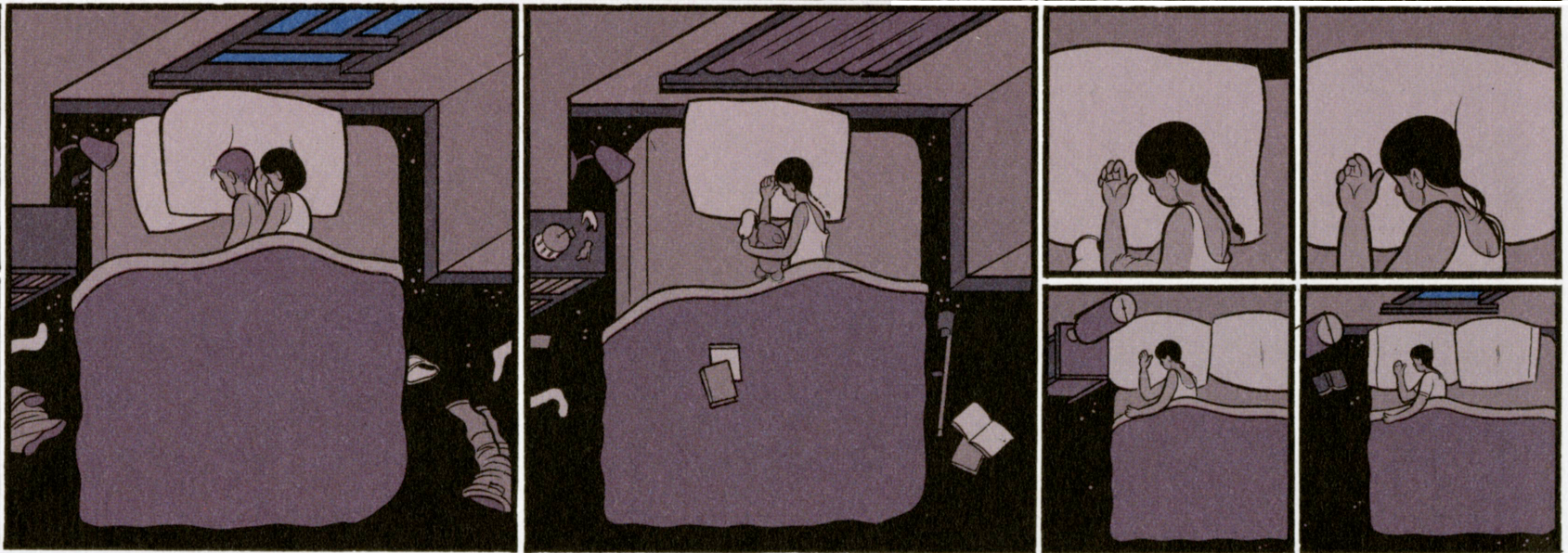

Cette double planche constitue une amorce très forte pour un livre qui se consacre essentiellement à la question de la mémoire. En quelque sorte, elle constitue une modulation importante quant aux thèmes de mise en page développés ensuite : paradoxe d’une composition harmonique débutant sur un accord dissonant. Les planches qui suivent cette introduction montrent la jeune femme dans son lit, endormie – on le devine – après ses sombres cogitations. Au matin, elle se lève et entame la journée typique que nous avons décrite plus haut dans la mise en page muette. Cette mise en page, nous l’avons vu, clôt le récit. Or, cette clôture, si on l’oppose à l’ouverture mouvementée des pensées suicidaires, est signifiante. Couchée dans son lit, la jeune femme tente de s’endormir. La longue séquence montre la jeune femme allongée à différents âges, dans différentes chambres. En somme, la narratrice coexiste avec ses moi passés. À l’avenir inquiétant de l’ouverture s’oppose une cohérence identitaire, une réunion des temps dans le corps allongé de la jeune femme (fig. 3.2).

BS, 3e de couverture (détail)

- 1. Daniel L. Schacter. 1996. Searching for Memory: The Brain, the Mind, and the Past, p. 34.